略谈商周青铜釴【王祁】

【作者】王祁

中国社会科学院考古研究所博士后流动站

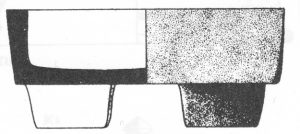

据大河口霸国墓地M1017发掘简报,该墓出土一件“方簋”(图一)[1],长方形,敞口,方唇,斜腹内收,高圈足,腹两侧附耳,器底有铭文四行三十字(图二):

唯正月王祭  于氐,大奏。王赐霸伯贝十朋,霸伯用作宝

于氐,大奏。王赐霸伯贝十朋,霸伯用作宝  ,其万年孙子子其永 宝。

,其万年孙子子其永 宝。

该器自名为“  ”,简报释其为“釴”。《尔雅》曰:“鼎绝大谓之鼐,圆弇上谓之鼒,附耳外谓之釴,款足者谓之鬲。”据此,王子杨先生认为“釴”就是西周时期一种特殊形制的附耳鼎,所谓“霸伯方簋”应该改称“霸伯釴”[2]。此说甚确,但王先生又说釴是方鼎之属,则求之过深。实际上,这种釴鼎主要流行的时间并不是西周,而是晚商,“霸伯釴”不过是釴鼎的晚期形态。

”,简报释其为“釴”。《尔雅》曰:“鼎绝大谓之鼐,圆弇上谓之鼒,附耳外谓之釴,款足者谓之鬲。”据此,王子杨先生认为“釴”就是西周时期一种特殊形制的附耳鼎,所谓“霸伯方簋”应该改称“霸伯釴”[2]。此说甚确,但王先生又说釴是方鼎之属,则求之过深。实际上,这种釴鼎主要流行的时间并不是西周,而是晚商,“霸伯釴”不过是釴鼎的晚期形态。

一、晚商方形器与霸伯釴的关系

在晚商时期,有一类过去被称为“方形器”、“烤炉”、“卢形器”、“方簋”、“方盘”的容器(下文暂以“方形器”代称),其大致的造型是长方形、直腹或斜腹内收、附耳、圈足,如下面几件发掘品:

殷墟小屯五号墓出土的“司母辛”方形器(图三),1件,方口平沿,腹部两侧有上翘的拐尺形鋬,鋬上有兽头,高圈足,圈足四面正中有弧形缺口各一,口下一边内侧有“司母辛”铭,通高7.8、口径12.2×12.8cm,重1.1公斤[3];

殷墟郭家庄M160“方形器”(图四),1件,侈口方唇窄折沿,浅腹斜直,腹部短边各有一对兽头环耳,与一綯索状环把相套合,高圈足,圈足四边中部有缺口,无铭文,通高20、口径37.2×31.5cm,重10.3公斤[4];

殷墟铁三路M2118“方形器”(图五),1件,方唇折沿,沿面斜平,直腹较深,在短边腹上各有一环耳,与一綯索状环把相套合,高圈足,圈足四边各有一圆角长方形缺口,器底有烟炱,无铭文,通高15.2、口径35.5×30.6cm,重8.85公斤[5]。

另外,还有两件传世方形器,其一是现藏山东省博物馆的射妇桑方形器(《集成》10286),直口直壁,两侧附耳,圈足四周各有缺口,内壁有铭文“射妇桑”,通高15.7、口径27.6×26.1厘米,重7.2公斤[6];另一件是现藏故宫博物院的束方形器(《集成》10011),折沿附耳,浅腹直壁,高圈足,圈足四周各有缺口,内底有铭文“束”,通高14.9、宽41.5cm,重6.82公斤[7]。

以上方形器,与霸国墓地M1017霸伯釴既有相同之处,也有不同之处。相同之处有四。其一,以上方形器造型特点是长方形、高圈足、附耳,这与霸伯釴造型是较为一致的。其二,以上方形器的尺寸、重量有一个较大差异,“霸伯釴”通高13.5、口径23×15.3cm、重2.355公斤,落在方形器尺寸、重量变动范围。其三,殷墟三件墓葬出土方形器皆单件出土,与“霸伯釴”相同。其四,殷墟郭家庄M160方形器与铜甗、大圆鼎一起放在墓室一角,霸伯釴则与两件圆鼎一起放在墓室一角,说明方形器在墓葬中的位置与器物组合大体一致。但方形器与霸伯釴也有造型不同的地方,这主要体现在方形器圈足有缺口,而霸伯釴无。但这种差异既可能是时代造成,也可能是同类器物不同器型导致。如西周青铜盨,既有无缺口圈足盨,也有缺口圈足盨[8],圈足是否缺口,并不影响盨的定名。是以,从晚商方形器与霸伯釴主要器型特征出发,二者应该是同一类器,都可称为“釴”。

小屯五号墓“司母辛”釴的年代是殷墟二期,郭家庄M160釴的年代是殷墟三期,铁三路M2118釴的年代是殷墟四期,射妇桑釴与束釴都是商末周初铜器。可见,釴的主要流行年代是晚商。因为霸伯釴的出现,我们知道釴的延续至少可以到西周中期。

另外,晚商还有一些方形陶器,也是值得注意,最典型的例子是著录在《殷虚器物·甲编·陶器》的一件被称为“肆足器”的陶器(图六)[9]。该器出自斜三东正,方形、斜腹内收,有圈足,圈足有缺口,器型古朴厚重,与铜釴的差别是无附耳,这应当是材质差异导致的。所以这件“肆足器”应该是陶釴。

二、釴的功能

釴属于鼎类,这是文献中明确记载的,应该问题不大。但鼎是铜器大类,鼎形器功能很多[10],并不足说明釴的功能,所以我们还需要其他材料进一步考证铜釴的功能。在这里,有一件晚期铜器铭文可以给我们一点提示。战国中期十四年陈侯午敦:

唯十又四年,陈侯午以群诸侯献金,作皇妣孝大妃祭器 ![]() 敦,以蒸以尝,保有齐邦, 永世毋忘。(《集成》4646、4647)

敦,以蒸以尝,保有齐邦, 永世毋忘。(《集成》4646、4647)

这件铜器自名为“ ![]() 敦”,“

敦”,“ ![]() ”与“敦”连称,“

”与“敦”连称,“ ![]() ”可以有三种解释,第一种解释是“敦”的形容词,第二种解释是一种与“敦”功能相似的铜器,第三种解释是与敦形成组合关系一种铜器[11]。在第一种情况下,徐中舒先生将“

”可以有三种解释,第一种解释是“敦”的形容词,第二种解释是一种与“敦”功能相似的铜器,第三种解释是与敦形成组合关系一种铜器[11]。在第一种情况下,徐中舒先生将“ ![]() ”释为“

”释为“ ![]() ”,有坳坎窳下之意,用于形容敦的两个半圆球[12]。但是,与十四年陈侯午敦同铭铜器还有陈侯午方座簋(《集成》4145),该簋的自名也是“

”,有坳坎窳下之意,用于形容敦的两个半圆球[12]。但是,与十四年陈侯午敦同铭铜器还有陈侯午方座簋(《集成》4145),该簋的自名也是“ ![]() 敦”,其自称为“敦”应该与敦起源于簋[13]或敦簋功能一致有关,若用“坳坎窳下”来形容方座簋,那自然是不合适的。而且,十四年陈侯午敦与与陈侯午方座簋中的“

敦”,其自称为“敦”应该与敦起源于簋[13]或敦簋功能一致有关,若用“坳坎窳下”来形容方座簋,那自然是不合适的。而且,十四年陈侯午敦与与陈侯午方座簋中的“ ![]() ”、“

”、“ ![]() ”(敦)二字都是金属旁,“

”(敦)二字都是金属旁,“ ![]() ”不大可能是修饰词,更可能是青铜器的专名。

”不大可能是修饰词,更可能是青铜器的专名。

既然“ ![]() ”可能是青铜器专名,这种“

”可能是青铜器专名,这种“ ![]() ”器之所以能够与“敦”连称,不外乎“

”器之所以能够与“敦”连称,不外乎“ ![]() ”与敦功能一致,或者“

”与敦功能一致,或者“ ![]() ”与敦形成组合关系。究竟会使哪一种?这就需要通过释读“

”与敦形成组合关系。究竟会使哪一种?这就需要通过释读“ ![]() ”字来进一步判断了。“

”字来进一步判断了。“ ![]() ”从“金”从“

”从“金”从“ ![]() ”,右边的偏旁并不能释为“曳”字。“曳”,《说文》篆书写作“

”,右边的偏旁并不能释为“曳”字。“曳”,《说文》篆书写作“ ![]() ”,马王堆《老子·乙》写作“

”,马王堆《老子·乙》写作“ ![]() ”,皆从臼,与“

”,皆从臼,与“ ![]() ”中部写为“田”形不类。“

”中部写为“田”形不类。“ ![]() ”不能释为“曳”,却与“弋”字较为接近。“弋”在西周金文中写作“

”不能释为“曳”,却与“弋”字较为接近。“弋”在西周金文中写作“ ![]() ”(《集成》246)、“

”(《集成》246)、“ ![]() ”(《集成》2824)、“

”(《集成》2824)、“ ![]() ”(《集成》2838)、“

”(《集成》2838)、“ ![]() ”(《集成》5424),与“

”(《集成》5424),与“ ![]() ”字去掉中间的圆圈完全一样。裘锡圭先生在考释“弋”字时曾指出,“

”字去掉中间的圆圈完全一样。裘锡圭先生在考释“弋”字时曾指出,“ ![]() ”(《合集》5673)、“

”(《合集》5673)、“ ![]() ”(《合集》5746)、“

”(《合集》5746)、“ ![]() ”(《合集》19088)、“

”(《合集》19088)、“ ![]() ”(《合集》20146)、“

”(《合集》20146)、“ ![]() ”(《合集》20607)、“

”(《合集》20607)、“ ![]() ”(《合集》37473)皆是“弋”字[14]。甲骨文中“弋”字的简化,正与金文中由“

”(《合集》37473)皆是“弋”字[14]。甲骨文中“弋”字的简化,正与金文中由“ ![]() ”到“

”到“ ![]() ”的繁化相似,“弋”字中间的圆圈起到修饰作用。这说明,“

”的繁化相似,“弋”字中间的圆圈起到修饰作用。这说明,“ ![]() ”很可能是“弋”的异体字。是以,本文将“

”很可能是“弋”的异体字。是以,本文将“ ![]() ”字释为从金从弋的釴字。

”字释为从金从弋的釴字。

十四年陈侯午敦与与陈侯午方座簋自名为“釴敦”,但釴是鼎属,与敦功能不同,也不存在演变关系,所以“釴敦”不会是因为功能相似或存在演变关系或读音接近而连称。相反,敦与簋关系密切,“釴敦”其实应该是战国时期较为常见的鼎敦组合,这种组合的前身是鼎簋组合。也就是说,“釴敦”连称,其实是基于组合关系,类似的例子有鼎簋连称(如 ![]() 伯鼎、

伯鼎、 ![]() 伯簋)、盘盉连称(如王仲皇父盉)等。这对我们认识青铜釴的功能是有帮助的。正如十四年陈侯午敦与与陈侯午方座簋铭文所示,“釴敦”的作用是“以蒸以尝”,类似的铭文多见于鼎、甗、簋、敦四类器,如西周晚期姬鼎“用蒸用尝”(《集成》2681)。簋、敦是盛器,对应着铭文中的“尝”字;与之相比,鼎、甗自然是蒸器,所以春秋早期陈公子叔原父甗才有“用蒸稻粱”(《集成》947)。从这点看,与簋、敦搭配的“釴”很可能也是指蒸煮粢盛的蒸器,所以我们才能在殷墟铁三路M2118铜釴器底看到烟炱。

伯簋)、盘盉连称(如王仲皇父盉)等。这对我们认识青铜釴的功能是有帮助的。正如十四年陈侯午敦与与陈侯午方座簋铭文所示,“釴敦”的作用是“以蒸以尝”,类似的铭文多见于鼎、甗、簋、敦四类器,如西周晚期姬鼎“用蒸用尝”(《集成》2681)。簋、敦是盛器,对应着铭文中的“尝”字;与之相比,鼎、甗自然是蒸器,所以春秋早期陈公子叔原父甗才有“用蒸稻粱”(《集成》947)。从这点看,与簋、敦搭配的“釴”很可能也是指蒸煮粢盛的蒸器,所以我们才能在殷墟铁三路M2118铜釴器底看到烟炱。

三、小结

根据上面的论述,本文认为,釴是流行于晚商时期并延续到西周中期甚至更晚时期的一种蒸器,主要用于蒸煮粢盛,与簋、敦形成蒸尝组合,但不排除蒸煮肉食的可能性。釴的载体有铜、陶两类,目前发现的铜釴较多,陶釴较少。釴的器型较为固定,特征是方形的器腹、器腹两侧的附耳、高圈足,随着时代的推移,西周中期发展出一种圈足缺口的铜釴。

图一 大河口霸国墓地M1017出土霸伯“方簋”(《考古学报》2018.1)

图二 大河口霸国墓地M1017出土霸伯“方簋”铭文(《考古学报》2018.1)

图三 殷墟小屯五号墓“司母辛”方形器(《王后母亲女将》212页)

图四 殷墟郭家庄M160出土方形器(《中国青铜器全集·3》图161)

图五 殷墟铁三路M2118“方形器”(《考古》2015.8)

图六 殷墟出土陶方形器(《殷虚器物·甲编·陶器》图录14)

【注释】

- 山西省考古研究所、临汾市文物局、翼城县文物旅游局联合考古队,山西大学北方考古研究中心:《山西翼城大河口西周墓地1017号墓发掘》,《考古学报》2018年第1期。 ↑

- 王子杨:《大河口霸国墓地M1017出土青铜铭文材料的几点认识》,先秦史研究室2018年3月9日,http://www.xianqin.org/blog/archives/9917.html。 ↑

- 中国社会科学院考古研究所:《殷墟妇好墓》,文物出版社1984年,第92页。 ↑

- 中国社会科学院考古研究所:《安阳殷墟郭家庄商代墓葬》,中国大百科全书出版社1998年,第104页。 ↑

- 中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《河南安阳市铁三路殷墟文化时期制骨作坊遗址》,《考古》2015年第8期。 ↑

- 吕常凌主编:《山东文物精萃》,山东美术出版社1996年,第110页。 ↑

- 故宫博物院编:《故宫青铜器》,紫禁城出版社1999年,第156页。 ↑

- 张懋镕:《两周青铜盨研究》,《考古学报》2003年第1期。 ↑

- 李济:《殷虚器物·甲编·陶器》,台北中央研究院历史语言研究所1956年,第72页。 ↑

- 张亚初:《殷周青铜鼎器名、用途研究》,《古文字研究》第十八辑,中华书局1992年,第273-315页。 ↑

- 陈剑:《青铜器自名代称、连称研究》,《中国文字研究》第一辑,广西教育出版社1999年,第343-346页。 ↑

- 徐中舒:《陈侯四器考释》,《徐中舒历史论文选辑》,中华书局1998年,第408-409页。 ↑

- 陈芳妹:《盆、敦与簋——论春秋早、中期间青铜粢盛器的转变》,《文物与考古》1986年第3期。 ↑

- 裘锡圭:《释“弋”》,《裘锡圭学术文集·甲骨文卷》,复旦大学出版社2012年,第67-71页。 ↑