朱凤瀚教授发表《卫簋与伯犭臣犬诸器》

撰稿:刘源(中国社会科学院 历史研究所)

《南开学报》(哲学社会科学版)2008年第6期发表了一组“新出金文与西周历史”专栏文章,包括朱凤瀚教授《卫簋与伯![]() 诸器》(第1~7页)、陈絜博士《应公鼎铭与西周宗法》(第8~17页)、何景成博士《论西周王朝政府的僚友组织》(第18~25页)、韩巍博士《单逑诸器铭文习语的时代特点和断代意义》(第26~33页)等4篇论文。本站将分别给予简略介绍。

诸器》(第1~7页)、陈絜博士《应公鼎铭与西周宗法》(第8~17页)、何景成博士《论西周王朝政府的僚友组织》(第18~25页)、韩巍博士《单逑诸器铭文习语的时代特点和断代意义》(第26~33页)等4篇论文。本站将分别给予简略介绍。

朱凤瀚教授一文公布了香港私人收藏家中所见的甲、乙二件卫簋及其铭文的照片资料(另有同铭、同形制的二簋已为内地博物馆与私人收藏)。朱凤瀚教授指出,据二簋的形制、纹饰与字体风格来看,其时代在西周中期中叶。2005年9月回购的![]() 组器与卫簋甲、乙的铭文格式与用语基本相同,只是作器者不同,即分别为

组器与卫簋甲、乙的铭文格式与用语基本相同,只是作器者不同,即分别为![]() 与卫。

与卫。![]() 器已由吴镇烽教授著录6件,即

器已由吴镇烽教授著录6件,即![]() 鼎1、伯

鼎1、伯![]() 簋甲乙2、

簋甲乙2、![]() 盘1、

盘1、![]() 盉1、

盉1、![]() 簋甲1,另有

簋甲1,另有![]() 簋乙1藏于台湾某私人手中。朱凤瀚教授还见到与

簋乙1藏于台湾某私人手中。朱凤瀚教授还见到与![]() 簋同形同铭器2件,故

簋同形同铭器2件,故![]() 簋与卫簋皆4件一套。

簋与卫簋皆4件一套。

朱凤瀚教授认为,卫与![]() 均言为“父考甲公”作器,说明二人是亲兄弟,但

均言为“父考甲公”作器,说明二人是亲兄弟,但![]() 曾自称“伯

曾自称“伯![]() ”,应是兄长。至于

”,应是兄长。至于![]() 组器与卫簋诸器的年代顺序,朱凤瀚教授同意李学勤教授对

组器与卫簋诸器的年代顺序,朱凤瀚教授同意李学勤教授对![]() 组器铸造时间的看法,即

组器铸造时间的看法,即![]() 鼎、伯

鼎、伯![]() 簋最早,

簋最早,![]() 盘、

盘、![]() 盉与

盉与![]() 簋较晚。朱凤瀚教授指出,伯

簋较晚。朱凤瀚教授指出,伯![]() 簋与

簋与![]() 鼎均言“肇作朕文考甲公宝將彝”,应是

鼎均言“肇作朕文考甲公宝將彝”,应是![]() 继承其父甲公为宗子后首次作器,再结合其器形、纹饰及与其他

继承其父甲公为宗子后首次作器,再结合其器形、纹饰及与其他![]() 器和卫簋的联系来看,其时代可定在穆王晚期。

器和卫簋的联系来看,其时代可定在穆王晚期。![]() 器中剩下的

器中剩下的![]() 盘、

盘、![]() 盉、

盉、![]() 簋与卫簋铭文中均有月份、月相、干支,可排穆共之际的一段时间内,但无论如何排,四月

簋与卫簋铭文中均有月份、月相、干支,可排穆共之际的一段时间内,但无论如何排,四月![]() 盘、

盘、![]() 盉与八月卫簋要排在一年,而十一月

盉与八月卫簋要排在一年,而十一月![]() 簋应排在下一年。

簋应排在下一年。![]() 组器与卫簋的年代顺序可图示如下:

组器与卫簋的年代顺序可图示如下:

(1)伯![]() 簋(甲、乙)、

簋(甲、乙)、![]() 鼎→(2)

鼎→(2)![]() 盘、

盘、![]() 盉→(3)卫簋(甲、乙)→(4)

盉→(3)卫簋(甲、乙)→(4)![]() 簋(甲)

簋(甲)

朱凤瀚先生对卫簋铭文中的若干字词做了释读与解诂,如认为“金![]() ”可能指有铜作旗竿及饰件的旗;“无不则

”可能指有铜作旗竿及饰件的旗;“无不则![]() 夆馨香”之“则”可证伯

夆馨香”之“则”可证伯![]() 簋相应的“鼎”或即“则”之讹,该句可读为“无不则肆蓬”,即无不经常陈设祭品以施放馨香气味;“俗兹百生”可读为“裕兹百生”,“百生”在西周金文中有广狭二义,其大者如兮甲盘铭“其唯我诸侯、百生”,系指多个世家大族之长,如小者即

簋相应的“鼎”或即“则”之讹,该句可读为“无不则肆蓬”,即无不经常陈设祭品以施放馨香气味;“俗兹百生”可读为“裕兹百生”,“百生”在西周金文中有广狭二义,其大者如兮甲盘铭“其唯我诸侯、百生”,系指多个世家大族之长,如小者即![]() 、卫称其家族之族人;“无不

、卫称其家族之族人;“无不![]() 鲁”之

鲁”之![]() 很可能是以夆为声符,读为逢或庞,有大意。

很可能是以夆为声符,读为逢或庞,有大意。

在文章的最后部分,朱凤瀚教授还分析了![]() 组器与卫簋铭文反映的西周家族形态、宗法关系及铜器制作中心等问题。他认为,卫担任王官,脱离大宗独立门户后,成为小宗宗子,故有权独立铸造祭祀父考甲公的礼器,但在表达自己作器意图的铭文上,仍追随大宗宗子伯

组器与卫簋铭文反映的西周家族形态、宗法关系及铜器制作中心等问题。他认为,卫担任王官,脱离大宗独立门户后,成为小宗宗子,故有权独立铸造祭祀父考甲公的礼器,但在表达自己作器意图的铭文上,仍追随大宗宗子伯![]() ,可见同一宗族内部,大宗在祭祀活动上以及相关礼制制造方面具有主导权与决定权,青铜祭器以宗族为单位由大宗统一管理。伯

,可见同一宗族内部,大宗在祭祀活动上以及相关礼制制造方面具有主导权与决定权,青铜祭器以宗族为单位由大宗统一管理。伯![]() 与卫所作铜器形制、铭文相近,是出于同一青铜器制造中心,其具体来源,可能有如下两种方式:一是在拥有青铜器制造业的大的世族贵族处通过以货币购买或以物易物的方式购置或定制青铜礼器;二是在当时或已存在的商品市场上购买或加工青铜礼器。

与卫所作铜器形制、铭文相近,是出于同一青铜器制造中心,其具体来源,可能有如下两种方式:一是在拥有青铜器制造业的大的世族贵族处通过以货币购买或以物易物的方式购置或定制青铜礼器;二是在当时或已存在的商品市场上购买或加工青铜礼器。

(请在下一页浏览卫簋甲、乙器及其铭文照片)

卫簋甲(通高19.3、口径12.9厘米)

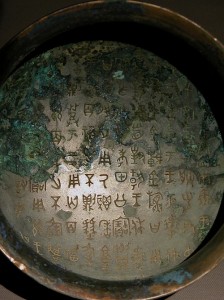

卫簋甲盖铭(123字,含合文1、重文3)

卫簋甲器铭(123字,含合文1、重文3)

卫簋乙(通高19.5、口径12.6厘米)

卫簋乙盖铭(123字,含合文1、重文3)

卫簋乙器铭(123字,含合文1、重文3)

《 安徽大学学报:哲学社会科学版 》2008年 32卷 4期(起止页码:1-7)

簋铭补释

簋铭补释 簋盖铭中的“燹牵”二字,可释读为“芬芳”,“芬芳馨香”大概语带双关,兼指器主举行的祭祀及其德行的芳馨之气。铭中“寐”字应是“亩”(廪)的形声异体,当读为“桌(禀)受”之“禀”;“百生(姓)”的含义是“族人”,而非“百官族姓”。

簋盖铭中的“燹牵”二字,可释读为“芬芳”,“芬芳馨香”大概语带双关,兼指器主举行的祭祀及其德行的芳馨之气。铭中“寐”字应是“亩”(廪)的形声异体,当读为“桌(禀)受”之“禀”;“百生(姓)”的含义是“族人”,而非“百官族姓”。

裘锡圭

复旦大学出土文献与古文字研究中心,上海200433

摘 要:

報告管理員:看不了大圖呢,一點擊圖片就說出錯了。

升级造成系统弄乱图片地址,已修正。谢谢报错。

在寫篇短文,要引用這篇,所以麻煩你了。謝謝

嗯,根据我的西周王年表,这是懿王廿七年三月十二既生霸戊戌,合B873.02.15。